11-12 juin 2022

Participants : Benjamin F., Hélène B., Françoise L. (APARS), Maxime C., Diane D., Marc B., (USF), Houari K., Clément J., Cass H., Ilian R., Vincent T. , Marina F. (EEGC), Alexandre R. (cds91)

Animation diffusée sur la lettre COSIF IDF,

En salle dans la Maison des Sports de Fontenay-sous-bois.

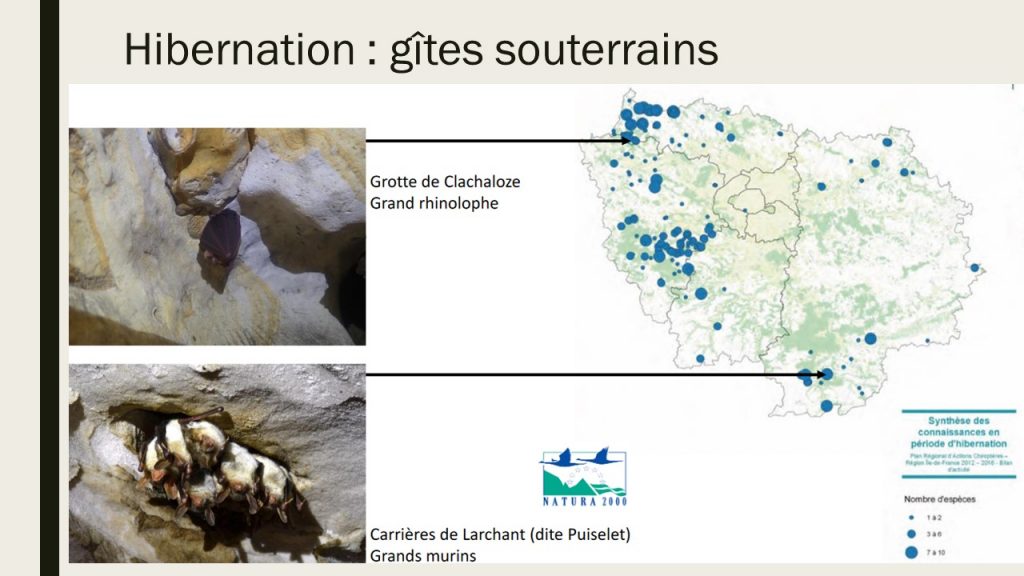

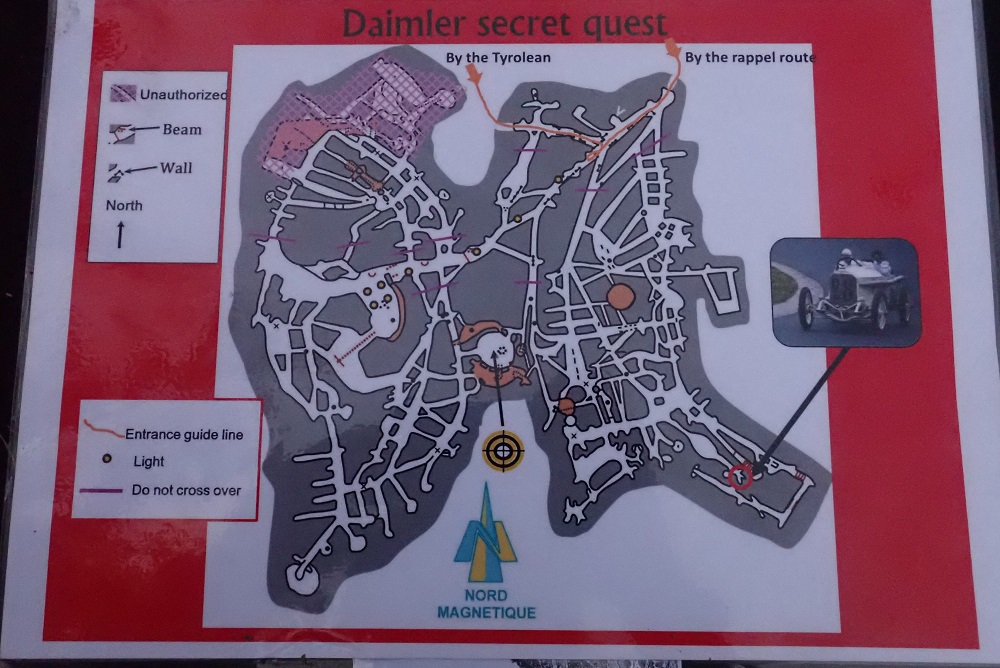

Dans la carrière du Puiselet (qui est soumise à des restrictions d’accès) avec l’accord du Conservatoire des Espaces Naturels d’Île-de-France.

Et le site d’entrainement sur un des rochers du Puiselet… traditionnellement équipés de spits et broches par des spéléos.

11 juin 2022 :

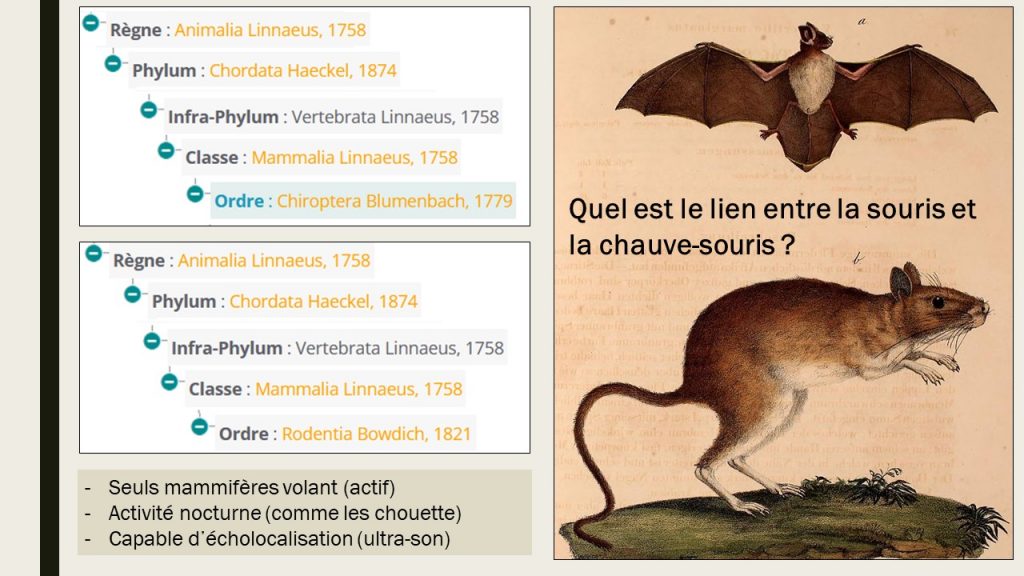

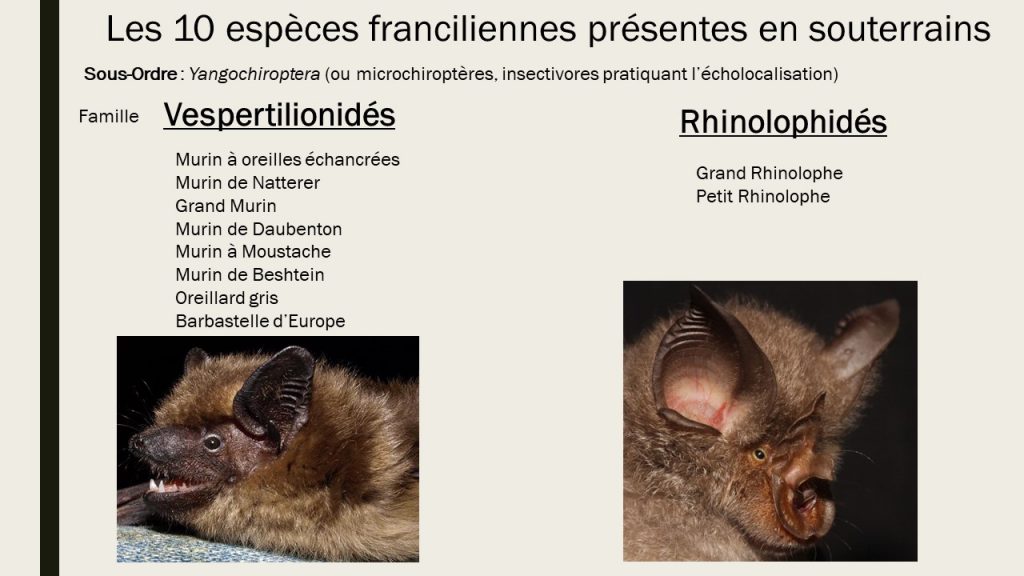

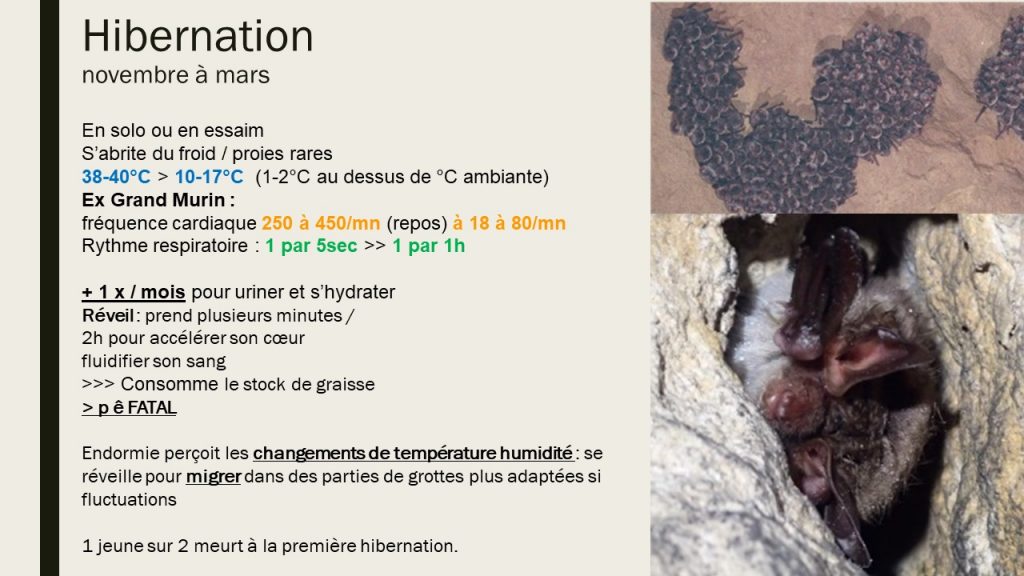

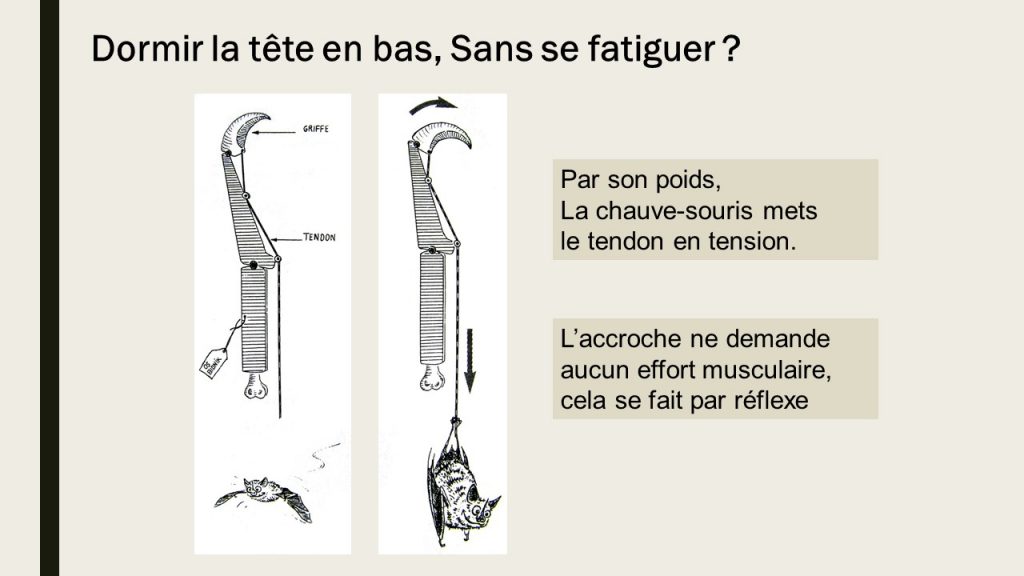

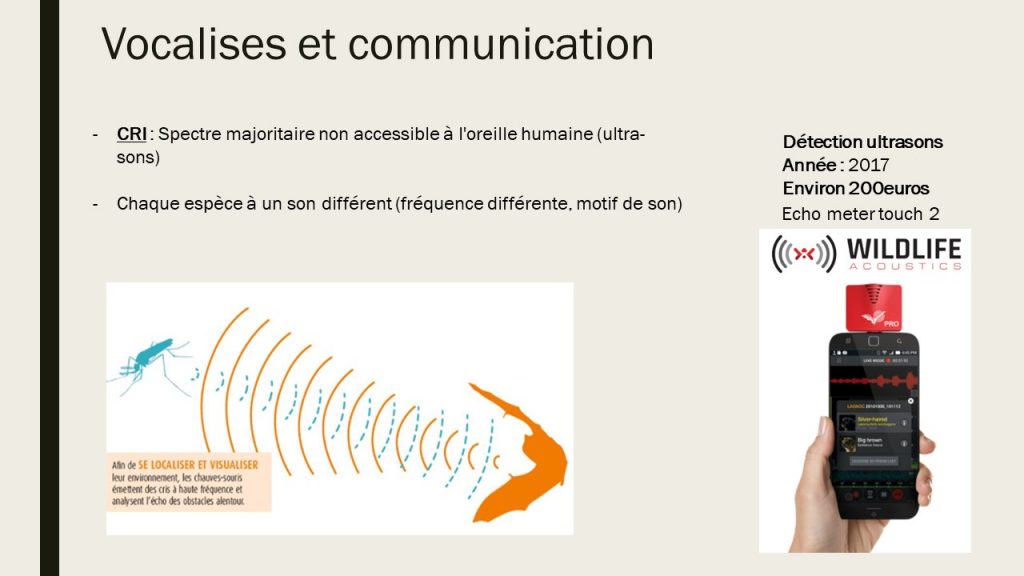

Journée pédagogique, Apprendre l’identification des chauves-souris, et enregistrements des ultra-sons (avec batbox echo meter touch 2).

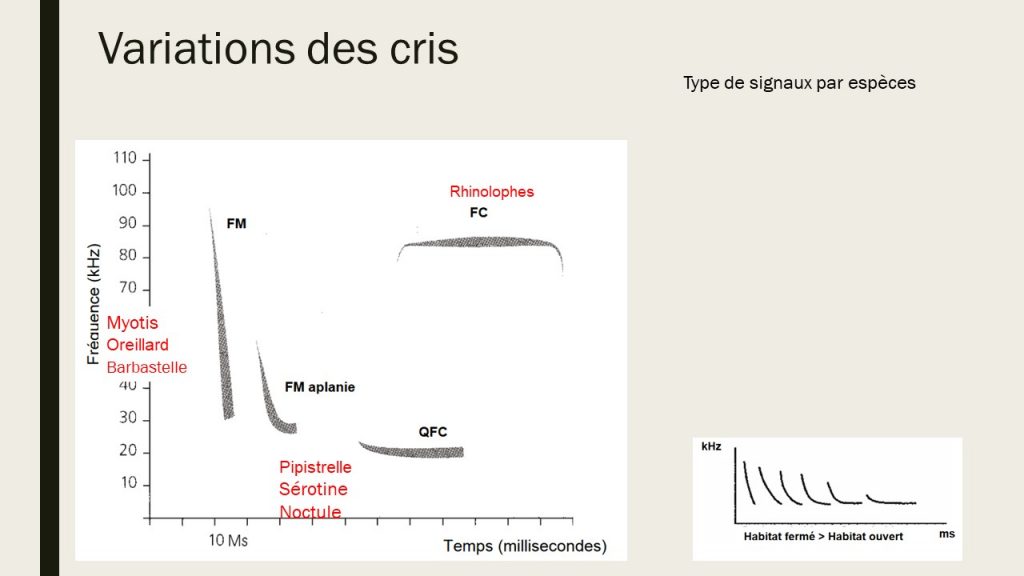

Rendez-vous 10h à Fontenay-sous-bois. Nous commençons par un briefing en salle, sur les chiroptères. Un petit apport théorique sur les enregistreurs batbox, quelques exemples de cris retranscris dans l’audible (l’application de smartphone BatLib), et les manières d’identifier morphologiquement les espèces quand elles dorment, au moins, celles que nous rencontrons dans les sous-sols en Ile-de-France :

– le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

– le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

– le grand murin (Myotis myotis)

– Murin de Bechtein (Myotis bechsteinii)

– Murin de Natterer (Myotis nattereri)

– Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

– Murin à moustache (Myotis mystacinus)

– Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

– Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

– Oreillard gris (Plecotus austriacus)

Je met le support pdf de cours ici. Mais la plupart des photos ne sont pas de moi, et glanées sur internet. Excusez-nous si leur utilisation vous embêtes, et demandez-nous de retirer les photos. Un des sites ressources les plus utile pour l’identification est ce site Belge https://www.natagora.be/les-chauves-souris . Notamment ce mémo

Distribution d’une plaquette simplifiée d’identification des chauves-souris

L’aprem nous covoiturons jusqu’au Puiselet. La balade dans la carrière nous prend tout l’après-midi. Nous cherchons, dans toutes les galeries et salles, des chiroptères cachés, en vain…. Un unique murin à moustache fait la sieste au plafond d’une des grandes salles.

Du coup, nous ne restons pas en soirée pour les enregistrements dans la carrière, puisqu’elles ne sont pas là. Après tout, en vérifiant dans mes archives. L’hiver elles y sont, mais nous ne devons pas y aller, en juillet-aout, elles sont de retour. En septembre, en octobre, elles sont là, on a observé des accouplements… Mais au printemps, je n’y étais jamais allée. Un résultat négatif, est une information. Elles ont donc un gite différent à cette période. Mai-juin, les Grands murins, murin à moustache, murin de daubenton, murin natterer femelles mettent-bas ils doivent être dans un lieu plus chaud qu’une carrière ! Et reviennent ici en gite d’été, d’automne pour l’accouplement, et d’hiver pour l’hibernation.

Pour les cataphiles qui pourraient lire ce compte-rendu, évitez vraiment d’allumer des fumigènes ou des pétards dans cette carrière, les chauves-souris ne doivent pas être dérangées en hiver c’est fatal, mais en été ou automne non plus… ces espèces sont utiles (elles mangent des tonnes de moustiques), protégées, et en danger de disparition à cause de l’Homme (en général, l’urbanisation, l’agriculture intensive… etc). Et la carrière du Puiselet est un des sites abritant LA plus grande colonie de grands murins d’Ile-de-France. Elles chassent dehors le soir, en été / automne (printemps aussi mais apparement elles sont ailleurs), et dorment la journée, donc c’est pas trop une idée non plus de faire une méga teuf devant l’entrée en cavage, elles risquent d’avoir peur de sortir chasser… Et elles ont besoin de renouveller leur stock de graisse pour survivre à leur hibernation. Si vous ne saviez pas, maintenant, restez discret ici…

Nous rejoignons le rocher d’entrainement où nous retrouvons les spéléos du cds92 entrain de finir leur journée d’équipement.

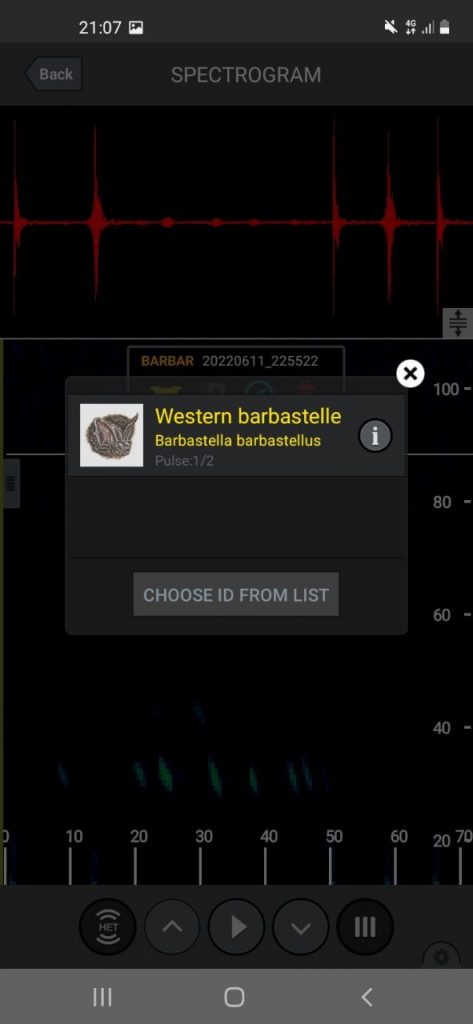

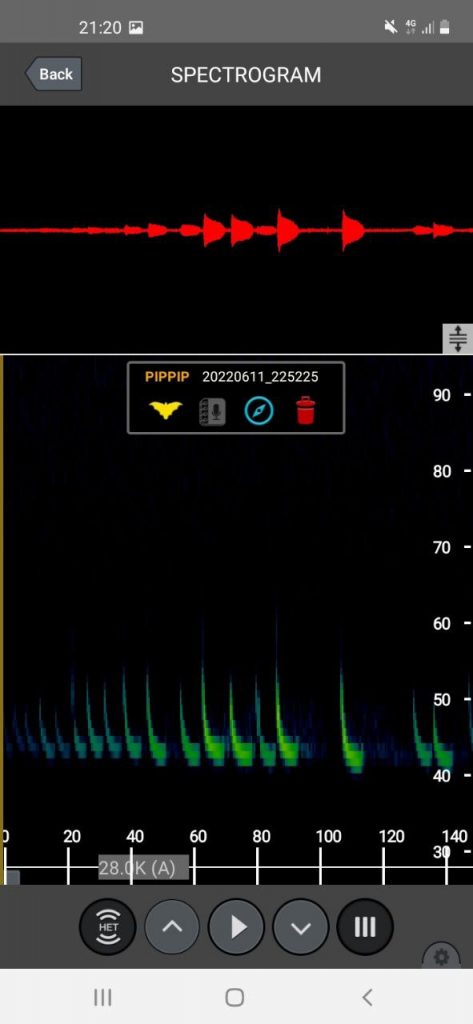

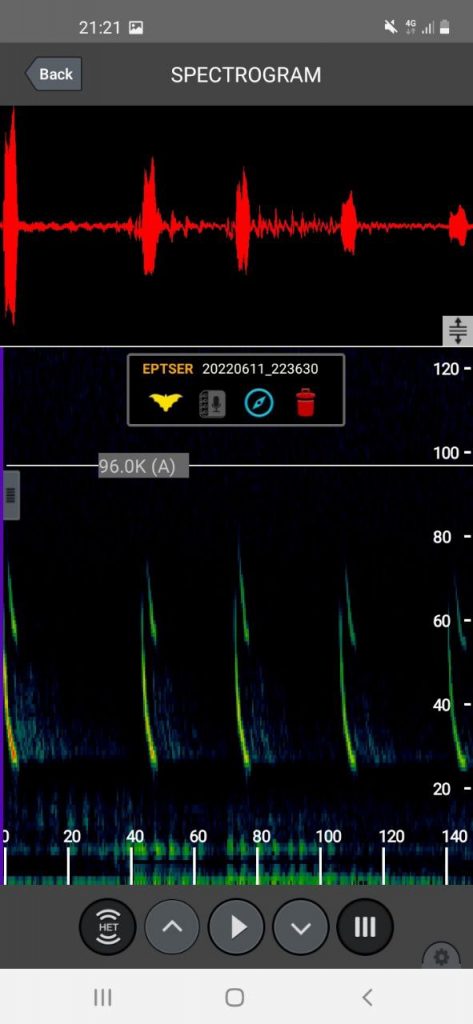

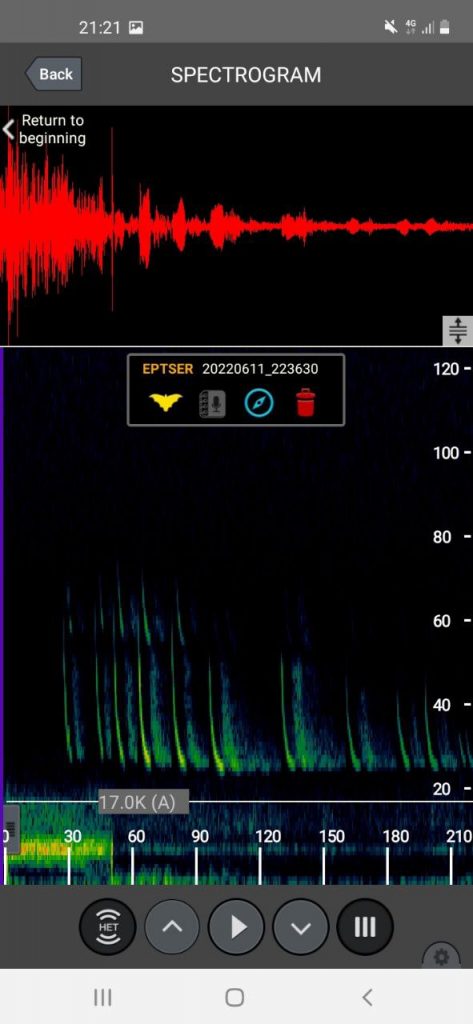

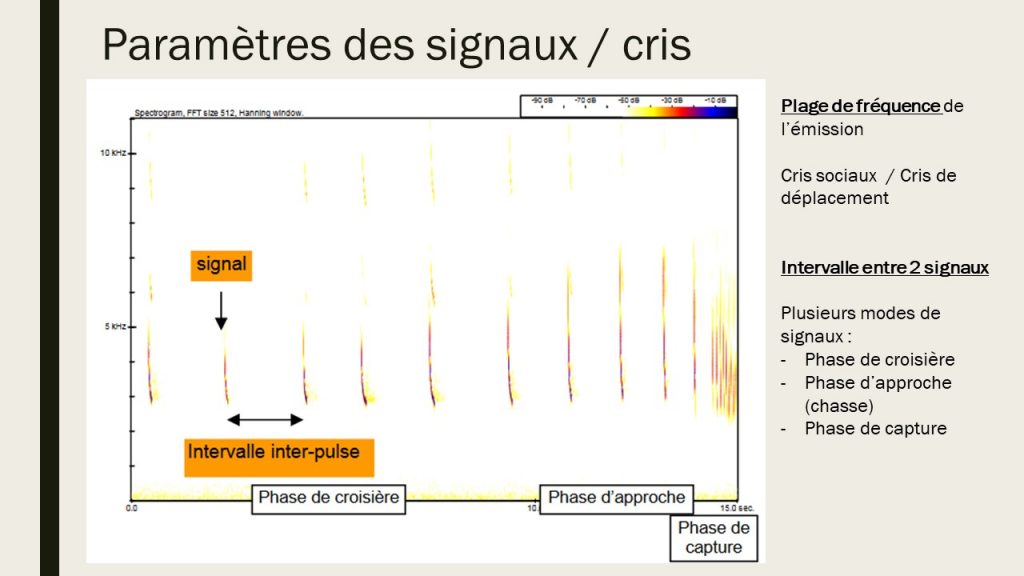

Nous tentons notre chance pour détecter des chiroptères à la tombée de la nuit dans la forêt où elles sont censées s’activer à chasser. Cette fois, nous en enregistrons plusieurs espèces (dont la plupart qui ne sont pas du tout cavernicoles. Mais les cavernicoles aussi chassent dehors). Après un tri des nombreux enregistrements de bruit générés par les humains du groupe et frottement de vetements, voici le comptage final :

– Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 1 enregistrement à 22h55

– Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 15 enregistrements entre 22h34 et 22h54

– Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 2 enregistrements à 22h36

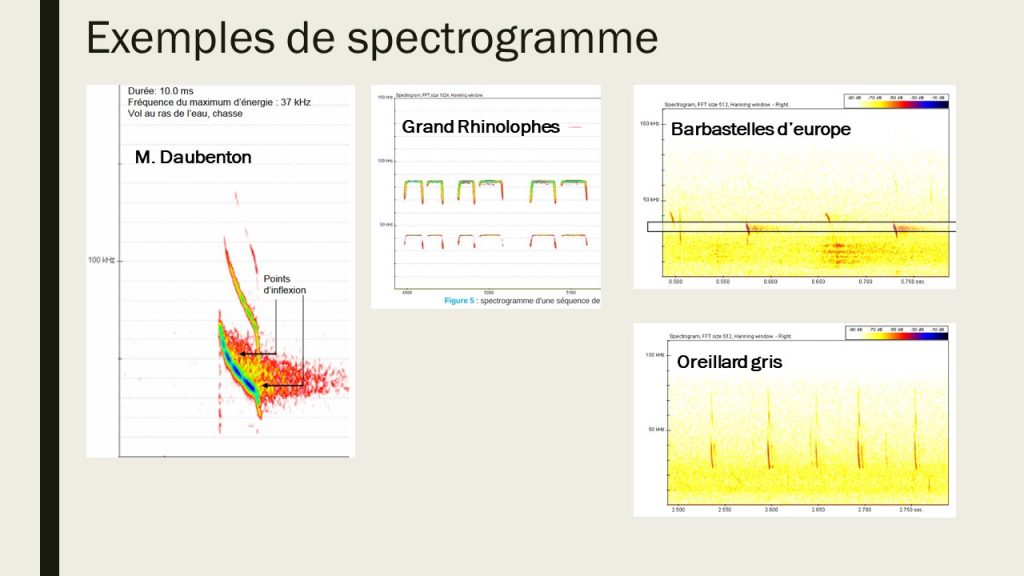

Voici quelques spectrogrammes :

Je vais travailler sur l’idée de les mettre en montage avec le son sur youtube, mais pas ce soir.

12 juin 2022 : entraînements aux techniques de cordes sur un parcours sur les rochers du Puiselet

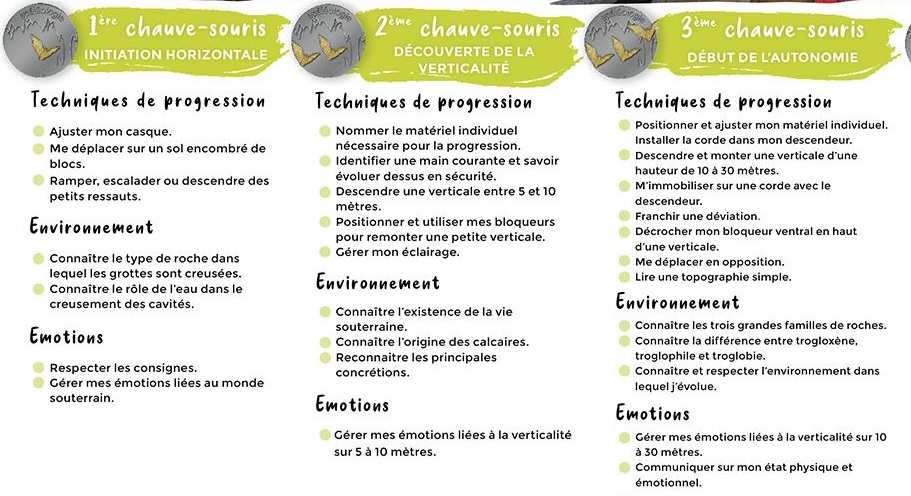

Evaluation du niveau “Chauves-souris”pour ceux qui le souhaitent. En fait en extérieur il est difficile d’évaluer au delà de la « 3ème chauves-souris », mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prétendre à un niveau au dessus 😉

Equipement de 5 « voies » avec main courante, verticale, vire, fractionnements, passage de noeud, et tentative de déviation pas utile, mais ni trop facile à passer, ni trop impossible… dur de trouver la config idéale en ‘falaise’. Révision des décrochements pour certains. Avec un croll dont les dents sont usées, un exemple de sacré challenge, qu’il vaut mieux expérimenter sur un caillou à 2m du sol et au soleil qu’en situation réelle. De quoi vacciner à procrastiner pour renouveller son matériel usé. Révision de l’automoulinette pour rejoindre un collegue en dessous , du montage pouli-bloc pour remonter un spéléo passif avec corde annexe, c’est facile…. Mais sur corde tendue, on repassera.

A quoi sert la poulie intégrée sur le modele de poignée de Houari : A faire une pédale italienne !

Apprentissage de noeuds de base pour certains : le 8 et ses dérivés, le double chaise, le pécheur, et lover une corde.

Quelques pulses ont été posés à l’aide d’un perfo pour compléter une voie non équipée.

Quelques révisions de terminologie :

On nous a fait remarquer qu’on jargonnait trop souvent entre spéléo.

Pour lire une topo ou fiche d’équipement, voila des abréviations courantes :

S : spit (la marque historique des chevilles autoforantes à expansion en 8mm intérieur)

B : broche (anneau fixe ou on met directement son mousqueton, elles sont scellées à la colle)

VB : vieille broche

AN : amarrage naturel

AF : amarrage foré

MC : main courante

G : goujon (un boulon sur une tige filetée)

P : Puits

E : Escalade

VM : Voute mouillante (en crue ca siphone)

S : siphon (il faut plonger)

R : ressaut (c’est moins vertical qu’un puits / ou vertical de petite taille).

V : vire, passage en traversée sur paroi

Dev : déviation (une plaquette+sangle/dyneema ou AS+ mousqueton)

AS : Amarrage souple

Pulse : un amarrage amovible et réutilisable (de Petzl) qui se place dans un trou percé au perforateur à même la roche. Le connecteur est un peu cher (~47euros). Il ne supporte pas bien les parois trop argileuse, ni les trous pas parfaitement perpendiculaire ou mal nettoyer (le système de vis se grippe, et on perd 47euro). Utilisé souvent en escalade artificielle.

Une nouille : un ptit bout de corde de rien du tout (5-15m)

Un noeud trop tanqué : trop serré, comme le noeud de 8 à éviter en tête de puits, il est trop dur à défaire.

Une corde bien lovée : elle est bien ‘pliée’ sans être vrillée, et verrouillée, et ne se défait pas quand on la range (idéalement pendues). Les paquets sont tous de même longueur, et l’extrémité dépasse légèrement pour lire l’étiquette (longueur / caractéristiques / reférence / année de mise en service).

Une poupée : quand un bout de corde pend lamentablement (avec son nœud en bout), lors d’un changement de corde, les coéquipiers suivant peuvent faire une poupée, c’est à dire lover le bout qui pend pour faciliter la lisibilité pour tout le monde.

Enkiter : préparer les cordes pretes à l’usage dans une cavité = un noeud en bout de chaque corde, les longueurs choisies dans le bon ordre du déroulement de la progression, les connecteurs et sangles sont attachés aux cordes ou au sac pour pas tomber en cas de retournement du kit.

Dékiter : enlever tout le matos d’un kit, défaire les noeuds, refaire des chaines de mousquetons, lover les cordes.

Un frac : un fractionnement

Tek light : technique légère (type L), les cordes sont plus fines (elles sont d’ailleurs considérées comme des cordelettes et non des cordes) et ne supporte pas de choc, ni de frottements, les mousquetons ne sont pas forcément normés CE (mais les kNewton sont indiqués), il ne faut pas se longer dedans (mais dans les 2 oreilles systématiquement). Ce matériel est très spécifique et les utilisateurs doivent être prévenues des consignes à respecter. La marge avant le carton est plus étroite en cas d’utilisateurs négligents.

un carton : un pépin, un caramel, une merde, un accident.

Pédale de frac : le bout de corde en forme de U qui pend du tronçon supérieur et qui est rattaché au fractionnement. Elle permet de se hisser avec le pied pour se délonger quand on a replacé son descendeur. Si elle est trop courte, utiliser sa propre pédale dans un mousqueton du fractionnement.

Les oreilles : les boucles d’un nœud. Equilibrer les oreilles = régler le nœud pour que les deux oreilles travaillent équitablement lorsque quelqu’un est en tension dessus.

Corde tonchée : elle est abimée, on peut constater visuellement que la gaine est attaquée, ou bien l’ame écrasée en la faisant passer entre les doigts en faisant une boucle, l’angle est cassé si l’ame est en sale état. Faire un noeud pour isoler la tonche en cas de corde mise en place sur laquelle on progresse. La couper, une fois au local, et mettre à jour les fiches EPI

Amarrage irréprochable : Soit la corde est directement attachée à un arbre fort et vivant, ou autour d’un rocher, et il n’y a qu’un ancrage, soit on utilise des spits/broches/sangles et dans ce cas il faut doubler l’amarrage pour qu’il soit irréprochable (en cas de rupture d’un point l’autre prend le relais). L’autre cas où les points ne sont pas doublés : un point intermédiaire d’une vire, et un fractionnement de confort (sa rupture n’entraine pas un frottement sévère) qui n’est pas le dernier d’une verticale (on tombe part terre sil rompt, avec l’élasticité de la corde), ou une déviation (n’entrainant pas un frottement sévère en cas de rupture).

Shunter : prendre un passage alternatif pour éviter un obstacle (relou, ou infranchissable)

Desob : Désobstruction. Action de creuser le remblais, l’argile, ou dégager des cailloux, rochers, ordures ou casser de la roche/calcite pour explorer ou jonctionner 2 parties connues.

disto, boussole, clino : appareils de topographie

3 grandes familles de roche : sédimentaire (exemple : calcaire), volcanique (exemple : basalte), métamorphique (exemple : marbre).

trogloxène : qui vit essentiellement en milieu extérieur, mais qui peut être amené à séjourner temporairement dans des cavernes et des lieux souterrains, soit par choix, soit par opportunisme.

troglophile : être vivant électif du milieu souterrain, avec quelques adaptations et sans exclure la fréquentation du milieu extérieur.

troglobie : Qui vit exclusivement dans les profondeurs souterraines et n’a jamais été observé à l’extérieur.

Cette classification des cavernicoles est maintenant un peu obsolète, seule la définition de troglobie est à retenir.

Nous avons profité de ce beau week-end ensoleillé avec bonne humeur. Merci d’être venu, et à bientôt !